웨어러블 기기.

얼마 전까지만 생소했던 이 단어가 요즘 세상을 휩쓸고 있다.

얼마 전 끝난 CES를 시작으로 각종 언론을 장식하며, 사람들의 이목이 집중되고 있는 것이다.

웨어러블 기기라는 것에 대해 화두를 던진 것은 구글 글래스였지만, 지금 사람들이 가장 기대하는 웨어러블 기기는 애플의 아이워치라는 데에는 많은 사람들이 공감할 것이다.

이미 인터넷에는 애플의 아이워치 컨셉이라는 이미지가 꽤 많이 돌아다니고 있다.

아이폰으로 세상을 깜짝 놀라게 했던 애플이 웨어러블 기기에서도 그 역할을 해주기를 사람들은 바라고 있는 듯 하다.

—

하지만 사람들의 기대와 바람과는 다르게 애플은 조용하다.

애플의 보안 정책이야 워낙 유명하고, 애플 행사인 WWDC 이외에서는 그 어떤 신제품도 선보이지 않는다는 점을 상기하면 당연한 것이지만…

다만, 애플이 웨어러블 기기와 관련이 있어 보이는 특허를 출원하거나

나이키의 퓨얼밴드를 만든 사람과 같은 전문가를 영입하는 뉴스를 보고

“아! 애플이 “아이워치”를 출시하는구나!”

라고 사람들은 생각을 하는 듯하다.

—

하지만 과연 애플은 아이워치를 출시할 것인가.

누군가가 나에게 아이워치가 3년 내에 나올 것 같냐고 물어본다면?

나는 단연코 “아니요.”라고 말할 것이다.

애플을 사랑하는 많은 팬들과 스마트 워치에 많은 기대를 걸고 있는 사람들에게는 뺨 맞을 소리일 수도 있지만,

이렇게 생각한 이유는 꽤나 단순한 것에서 시작한다.

—

손목, 누구 손에 맞출 것인가

아이워치라는 것은 단어 그대로 워치다. 즉, 손목에 착용하는 기기란 뜻이다.

그렇다면 손목은 우리 몸에서 어떤 곳인지 생각해볼 필요가 있다.

사이즈 코리아에 따르면 남자의 평균 손목 둘레는 174.763mm.

최소 157mm에서 최대 254mm로 편차가 약 100mm(10cm)에 이른다.

여자의 경우 평균 손목 둘레는 151mm이고 최소 137mm, 최대 185mm로 약 50mm(5cm)의 편차가 있다.

즉, 손목이 얇은 여자와 두꺼운 남자를 생각하면 그 차이가 거의 12cm에 달한다.

주머니나 가방에 넣고 다녀 사이즈로부터 상대적으로 자유로운 스마트폰과 달리 웨어러블 기기는 자신의 몸에 기기를 맞춰야 한다.

특히, 손목의 경우는 더더욱 그렇다.

너무 헐렁해서 툭하면 빠지게 만들어서도 안 되고, 너무 작아서 혈액순환이 안 되 불편하면 안 된다.

다시 말하면 12cm의 편차를 어떻게 해결할 것인가라는 문제가 발생한다.

인터넷에 떠도는 이미지 모두 이 부분에 대해서는 어떠한 해결책도 보이지 않는다.

이미지들은 모두 단순히 원형 팔찌 형태만 보일 뿐.

기존에 나와 있는 손목 착용 제품들은 어떻게 이 문제를 해결했는지 보자.

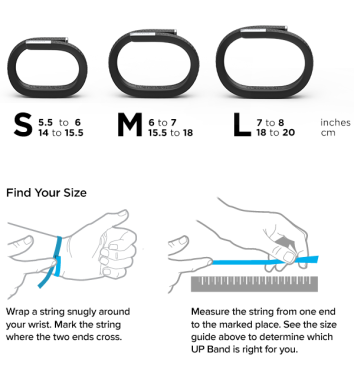

[SML로 사이즈 조절]

조본 업의 경우 스몰, 미디엄, 라지로 조절한다.

하지만 3가지 정도로 모든 사람들의 손목 크기를 만족시킬 수는 없다.

실제로 조본 업을 사용하는 사람들에 따르면 어떤 사람들에게는 너무 작거나 어떤 사람들에게는 너무 헐렁하다는 평이 많다.

[모듈형으로 사이즈 조절]

나이키 퓨얼밴드의 경우 사이즈를 조절할 수 있는 작은 모듈을 넣었다 뺐다 하는 구조이다.

(시계를 처음 사면 시계방에서 작은 체인을 빼주거나 더 끼워주는 것처럼.)

이런 모듈로 사이즈를 조절하면 좀 더 다양한 사이즈를 지원할 수 있지만, 초기에 셋팅하기가 번거럽고 모듈 사이로 먼지가 껴 미관상 좋지 않을 수 있다.

[구멍으로 사이즈 조절]

삼성의 갤럭시 기어는 시계와 같이 하단부에 있는 구멍을 뚫어 사이즈를 조절할 수 있다.

핏빗 제품(포스, 플렉스)도 구멍을 뚫어 사이즈를 조절할 수 있다.

최근에 출시된 미스핏의 샤인, 페블 워치도 핏빗과 유사한 방식이다.

애플은 손목 사이즈 문제를 해결하기 위해 어떠한 방식을 채용할 것인지 고민해야 할 것이다.

어떠한 방식을 쓰느냐에 따라 소재도 크게 달라진다.

인체에 무해한 실리콘을 쓴다면 실리콘 안쪽으로 이중사출을 하지 않는 이상 구멍을 뚫어 사이즈를 조절하는 방법 밖에는 없다.

다만, 이 방식을 채택하면 과거에 아이팟 나노를 단순 “밴드”에 끼워 아이팟 나노 워치를 만든 것과 차이점이 없다.

실리콘과 같이 플렉서블한 것이 아니라 폴리카보네이트를 안에 내장하고 겉을 실리콘으로 감싸는 이중사출을 한다면,

SML이나 모듈로 사이즈를 조절할 수 있다.

하지만 SML로 제품을 만들면 애플의 “단순함”이라는 원칙에 위배되고, 제품의 공정 단가도 크게 상승해서 수익성이 나빠진다.

모듈로 사이즈를 조절하면 미관상 나빠질 수 있고(먼지가 끼는 것 뿐만 아니라 손목이 두꺼운 사람은 두꺼운 모듈을 껴 그 원형이 변형될 수 있다.), 사용자가 사용하기에도 불편하다.

—

손목 사이즈 문제를 해결하기 위해 다양한 방식이 이미 출시되어 있지만,

사람들의 후기나 개인적 사용기를 종합해보면 아직까지 가장 편리한 것은 전통 시계 방식과 유사한 구멍으로 조절하는 법이다.

만약 새로운 방식을 애플이 “발명”한다면 이야기는 달라지겠지만…

수백년의 역사를 가진 시계의 디자인이 왜 그 동안 그렇게 “많이” 바뀌지 않았는지 생각해 보아야 한다.

—

이어서 왜 애플이 아이워치를 출시하기 어려운지는 2부에서.